|

香港的醫療服務政策之一,是透過公私營協作計劃,促進公私營醫療界別之間的合作,以滿足社會對醫護服務的需求。電子健康紀錄互通系統(醫健通)有助不同醫護機構互通病人的醫療資訊,在推行公私營協作計劃中發揮重大作用。

|

|

|

公私營協作計劃借助私營界別的資源,向市民提供高效和綜合的醫護服務。公私營協作計劃的效益良多:緩解公共醫療機構的壓力、善用資源和鼓勵專業知識交流,從而提高香港醫療服務的質素。

醫院管理局(醫管局)和衞生署在香港推出多項公私營協作計劃,病人可選擇使用政府資助的私營醫護服務,盡早獲得診斷和接受適當治療。

|

|

|

公私營協作計劃利用私營醫護界別的資源,向公眾提供高效率和綜合的醫護服務

|

|

|

|

| |

|

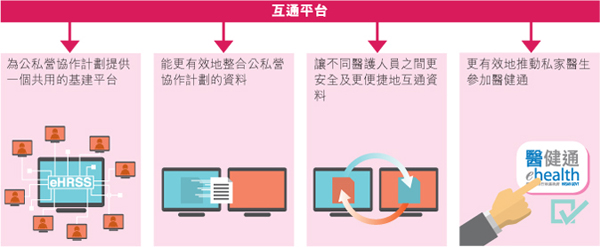

推行公私營協作計劃的基礎,是病人的醫療資訊必須能交流互通。所以參加公私營協作計劃的病人和醫護機構,需同時參加醫健通,使相關醫護機構在病人同意下,能透過系統互通他們的醫療紀錄。

|

| |

|

| |

|

《醫健通訊》今期重點介紹三項最新推出或擴展的公私營協作計劃。

|

| |

|

普通科門診公私營協作計劃(門診協作)

|

| |

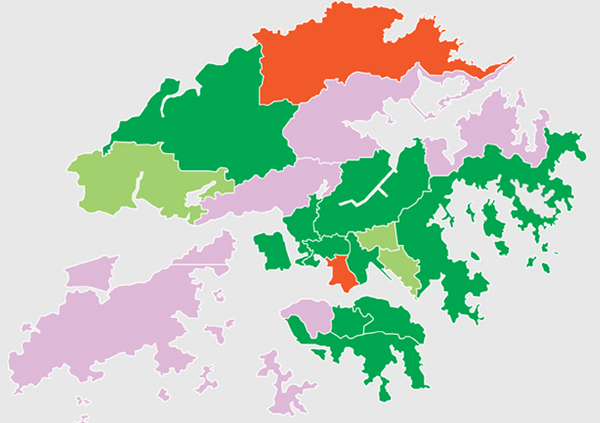

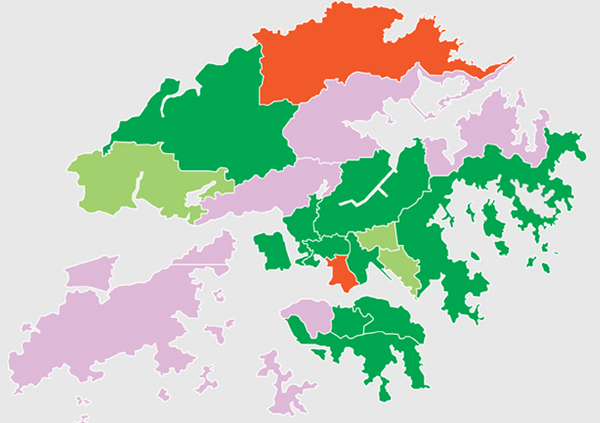

| 醫管局於2014年年中首次在觀塘、黃大仙和屯門三區推出

普通科門診公私營協作計劃,病人可選擇接受區內已參與該計劃的私營基層醫療服務。

|

| |

計劃會邀請患有高血壓及/或糖尿病而病情穩定的醫管局普通科門診病人參加。每名病人每年可享有最多十次資助門診服務,向參與計劃的私家醫生求診,而每次只須繳付醫管局普通科門診服務的收費。

醫管局由2016/17年度起分階段擴展計劃,於三年內涵蓋全港18區:

|

|

|

| |

|

| |

|

|

觀塘、黃大仙、屯門

|

|

2016/17年度:

|

東區、南區、灣仔、九龍城、深水埗、葵青、西貢、沙田、元朗

|

|

2017/18年度:

|

中西區、離島、大埔、荃灣

|

|

2018/19年度:

|

油尖旺、北區

|

|

| |

|

截至2017年4月中,參加普通科門診公私營協作計劃的病人合共有12 000多人;估計計劃在全港推行後共可惠及35 000名病人。

|

| |

|

腸道檢查公私營協作計劃(腸道協作計劃)

|

| |

因應市民對腸道疾病檢查需求日增,醫管局於2016年年底推出腸道協作計劃,資助合資格病人接受私家醫生提供的服務。

計劃下醫管局會分批邀請正在公立醫院輪候接受大腸鏡檢查,及被列為穩定個案的病人參加。病人可從參與的私家專科醫生名單內,選擇一名醫生接受大腸鏡檢查及跟進治療。醫管局會為每名病人提供一次過定額資助,而病人只需支付基本自付金額。

|

|

|

| |

|

估計共有1 800名病人將受惠於此計劃。

|

| |

|

大腸癌篩查先導計劃(先導計劃)

|

| |

由衞生署推行的先導計劃為期三年,以資助於1946年至1955年出生及沒有大腸癌徵狀的香港居民接受篩查

。有較大機會患癌或患大腸癌的病人可透過篩查檢測識別出來,以便及早安排跟進和接受診治,提高治癒率

。

合資格人士根據出生年份,可分階段參加先導計劃:

|

|

|

| |

|

第一階段 (2016年9月推出)

|

:

|

1946至1948年期間出生的人士

|

|

第二階段 (2017年2月推出)

|

:

|

1946至1951年期間出生的人士

|

|

第三階段 (容後公佈)

|

:

|

1946至1955年期間出生的人士

|

|

| |

|

先導計劃下參加人士先要約見參與的基層醫療醫生,加入計劃並安 排接受篩查。如有需要,基層醫療醫生會把個案轉介予指定的大腸 鏡專科醫生。參與醫生所提供的診症和大腸鏡檢查服務均由政府資 助。

|

| |

|

截至2017年7月底,約有33 400名合資格人士已參加了先導計劃。

|

| |

|

公私營協作計劃與互通電子健康紀錄

|

| |

|

公私營協作計劃中病人的醫療紀錄和檢查結果,會由參與的私家醫生上傳到醫健通,以便為該病人治療的公 私營醫護機構,透過系統互通相關資料,協助他們作出臨床決定。這對於日後需返回公營醫護機構接受跟進 的病人尤為有用。

|

| |

|

同時,透過已參與計劃的私營醫護機構把資料上載至醫健通,對建立病人連貫的健康紀錄也至關重要。長遠 而言,各項公私營協作計劃可收集更完整準確的病人醫療紀錄,累積的紀錄亦令病人的病歷更全面清晰,有 助進一步加強醫護服務的連續性。

|

| |

|

除上述計劃外,目前透過醫健通平台運作的其他公私營協作計劃還有:

|

| |

|

|

公私營協作放射診斷造影計劃

|

|

|

耀眼行動

|

|

|

共析計劃

|

|

|

病人自強計劃

|

|

|

療養服務協作計劃

|

|

| |

|

有關這些計劃的詳情,請瀏覽 http://www3.ha.org.hk/ppp/homepage.aspx

|

| |